住宅購入において、家の値段は重要な検討項目の1つです。

身の丈に合わない予算で家を買うと、家計の収支バランスが崩れてしまうリスクもあります。では、新築で家を購入する場合、値段はいくらするのでしょうか。

本記事では、家を新築で購入する場合の値段や、年収別に住宅の予算をいくらに設定するべきか解説します。

これから家の購入を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

お金に関する質問やお困りごとがありましたら、ぜひ「えばさい君の相談室」の無料相談をご利用ください。総合ファイナンシャル・プランニング事務所「EverSide株式会社」では、サービス詳細やお客様の声もご紹介しています。併せてご覧ください。

\ まずは無料でFP相談をしてみる /

本コンテンツはえばさい君が独自の基準に基づき制作していますが、紹介先から送客手数料を受領しています。

新築の家を買うときにかかるお金

新築の家を購入する場合にかかるお金は「戸建て」と「マンション」によって異なります。どのような費用が必要になるのか、それぞれ確認しましょう。

新築の戸建てを買う場合にかかるお金

戸建てを買う場合にかかる主なお金は、以下のとおりです。

- 土地の購入費用

- 家の建築費用

- 頭金

- 諸費用

土地の購入と家の建築費用は、一般的に住宅ローンを利用して購入します。

その際に、頭金として代金の一部を先に支払い、住宅ローンの借入額を減らすことができます。頭金を払わずに、代金の全てを借り入れする「フルローン」にするか、よく検討してください。

頭金を利用するメリットは、以下のとおりです。

- 住宅ローンの審査に通過する可能性が高くなる

- 住宅ローンの利息の支払いが少なくなる

一般的に、頭金は住宅価格の1割から2割とされています。諸費用は、家の購入で発生する手続きなどにかかる費用です。原則、諸費用はローンではなく現金で支払います。主な諸費用は、以下のとおりです。

- 仲介手数料

- 手付金

- 印紙税

- 不動産取得税

- 抵当権の設定費用

- 融資事務手数料

- 火災・地震保険料

諸費用の目安は、物件価格の5%から8%です。

マンションを買う場合にかかるお金

マンションを買う場合にかかるお金は、以下のとおりです。

- マンション購入費用

- 頭金

- 修繕積立金

- 諸費用

戸建てと違い、マンションを買う場合は修繕積立金の支払いが必要です。将来的な共用部分の大規模修繕などに充てるため、支払いが義務付けられています。それ以外の項目は、新築の戸建てと大きく変わりません。

新築の家の値段はいくら?

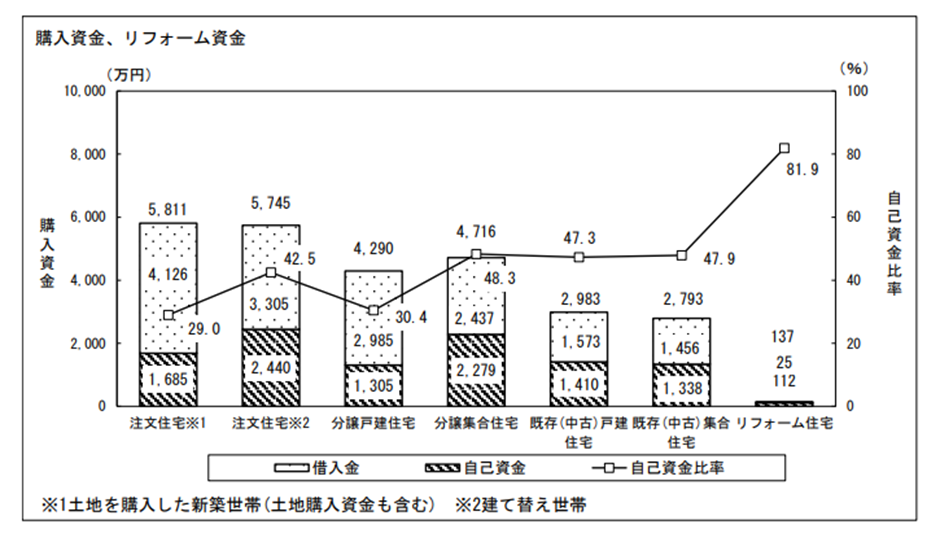

国土交通省が2024年7月に公表した「住宅市場動向調査 報告書」によると、注文住宅の購入価格は平均5811万円(土地購入費用含む)でした。一方、マンションの購入資金をみると、平均4716万円と、約900万円の開きがありました。

出典「国土交通省 住宅市場動向調査 報告書」

自己資金比率をみると、注文住宅では29%、マンションでは48.3%となりました。

- 注文住宅:29%(1685万円/5811万円)

- マンション:48.3%(2279万円/4716万円)

ただし、戸建てとマンションの価格は、エリアや物件のグレードによっていずれも価格が異なります。同じエリアにある物件でも、間取りや築年数、住宅性能によって価格は異なります。

反対に、同じグレードの物件でも都市部と地方で価格が違います。

【値段別】建てられる家のグレード

新築で家を買う場合、値段別にどのようなグレードの家を建てられるのか、1000万円から5000万円までの値段別に確認していきましょう。

値段1000万円の場合

1000万円の値段では、間取りや設備を制限させる必要があります。

シンプルな形状の家で、間仕切りなどが少ない家になる可能性が高いです。また、内装や外装もシンプルな形で仕上げる必要があるでしょう。

値段2000万円の場合

2000万円の値段では、設備や内装部分のグレードを上げた家が作れます。

浴室設備や一部の部屋の内装など、お金をかけたい所への希望が出せます。

とはいえ、すべての希望を満たすと予算オーバーとなります。

値段3000万円の場合

3000万円の値段では、設備や内装のグレードは平均的な家が建てられる可能性が高いです。

また、延床面積も2000万円台より広く建てられるので、より広い家が建てられるでしょう。

内容次第では、ほとんどの希望が叶えられる可能性はあります。とはいえ「本当に必要な希望なのか」「どの希望を優先するか」整理して、予算オーバーにならないかは慎重に確認しましょう。

値段4000万円の場合

4000万円の値段では、間取りや設備、家の広さなどさまざまな希望を叶える家を建てられるでしょう。

中庭のある間取りや、外壁面積を多くするプランも実現できる可能性があります。

値段5000万円の場合

5000万円の値段となると、地下室やエレベーターの設置なども検討できます。

ゲストルームを設ける間取りにできるので、たいていの希望が叶う予算といえるでしょう。

【年収別】家を買う目安の値段

一般的に、目安とされている物件価格は「年収の5倍から7倍」とされています。年収ごとに物件価格を見ると、以下のとおりです。

| 世帯年収 | 年収の5倍 | 年収の6倍 | 年収の7倍 |

| 400万円 | 2000万円 | 2400万円 | 2800万円 |

| 500万円 | 2500万円 | 3000万円 | 3500万円 |

| 600万円 | 3000万円 | 3600万円 | 4200万円 |

| 700万円 | 3500万円 | 4200万円 | 4900万円 |

| 800万円 | 4000万円 | 4800万円 | 5600万円 |

無理のない範囲で購入したいなら、年収の5倍から6倍をイメージしましょう。ただし、家を買うエリアや生活スタイル、世帯状況によって適正とされる物件価格も変わります。

たとえば、同じ世帯年収700万円でも、都市部と地方では物価水準も異なります。そのため、買える住宅価格の目安額が変わる場合があります。

住宅購入はFPへの相談も重要

住宅購入を検討している場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談も重要です。FPに相談するメリットは、以下の3つです。

- 住宅の適正予算がいくらか分かる

- 住宅ローンや火災保険の相談もあわせてできる

- 資産運用や貯蓄などお金にまつわる相談ができる

それぞれのメリットについて、解説しましょう。

住宅の適正予算がいくらか分かる

FPに相談するメリットの1つに、住宅購入にあたって適正予算がいくらかシミュレーションしてくれる点です。

適正予算とは、住宅購入後の生活に経済面で支障が出ない価格を意味します。

ライフプランニングを通して、住宅を購入した後の収支バランスに問題がないか、教育資金や老後資金に不足がないかを確認してもらえます。

住宅ローンや火災保険の相談もあわせてできる

FPに相談しておくと、住宅ローンや火災保険といった家の購入にまつわる悩みもあわせて相談できる点がメリットです。

住宅ローンの金利情勢やおすすめの金融機関など、まとめて相談してもらえます。

また、家の購入時に契約が必要になる火災保険も相談できるので、適正予算とあわせて相談してみてください。

資産運用や貯蓄などお金にまつわる相談ができる

FPは、資産運用や貯蓄といった住宅以外のお金にまつわる相談もできます。

住宅を購入して将来の資産形成がうまくいかないリスクがあります。教育資金や老後資金などの備えができているか、あわせて確認してもらいましょう。

住宅購入の相談はEverSideへ

EverSideは、お金の不安や課題を総合的な視点で解決するFP事務所です。

家族構成や収支、資産の予測をもとに複合的な分析をしながら、経験豊富なFPが住宅の適正予算がいくらかシミュレーションします。

年収だけではわからない20年30年スパンで「買っても大丈夫な住宅価格」が分かります。また、おすすめの住宅ローンや金融資産の形成、加入中の保険の見直しなどお金に関する課題や不安を、ワンストップで解決できます。

初回相談は無料なので、ライフプラン表を作成したい人や住宅予算を知りたい人は、この機会にぜひ相談してください。

\ まずは無料でFP相談をしてみる /

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大手保険代理店で9年間、主に個人のライフプランニングを通した顧客の相談を行う。1500件を超えるこれまでの相談経験から、顧客の課題や悩みに幅広く寄り添える独立系のFPを志し活動している。FPとして顧客の相談を行う一方、3つの金融メディアにて社会保障制度や奨学金制度、家計をテーマにした執筆活動も並行して活動中。