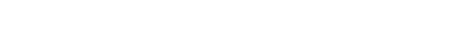

大切なマイホームが地震で倒壊しないように、頑丈に建築することは家づくりの重要なテーマです。

しかし、どれくらい耐震性能を備えればいいか分からない人もいるでしょう。住宅購入を検討していると、耐震性能をどうするか考える機会が訪れます。

そのため、耐震性能について理解したうえで家づくりをしましょう。本記事では、耐震性能について詳しく解説します。今後の住宅購入のために、ぜひ参考にしてください。

お金に関する質問やお困りごとがありましたら、ぜひ「えばさい君の相談室」の無料相談をご利用ください。総合ファイナンシャル・プランニング事務所「EverSide株式会社」では、サービス詳細やお客様の声もご紹介しています。併せてご覧ください。

\ まずは無料でFP相談をしてみる /

本コンテンツはえばさい君が独自の基準に基づき制作していますが、紹介先から送客手数料を受領しています。

耐震性能とは?

地震が起きても被害を最小限に抑えるためには、住宅の耐震性能を上げる必要があります。耐震性を高める方法には「耐震」「免震」「制震」の3つの方法を採り入れます。

- 耐震:柱や壁を強化して地震の揺れに耐える方法

- 免震:免震装置を設置して地震の揺れを伝えない方法

- 制震:制震装置を設置して地震の揺れを抑える方法

免震や制震は、地震が生じた場合の揺れ自体を軽減する方法に対して、耐震は地震が起きても揺れそのものは軽減されません。そのため、免震や制震技術を採り入れている住宅は、耐震性能が高いです。

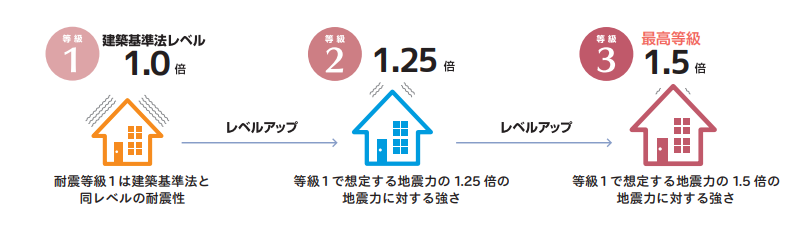

耐震には、地震にどのくらい強いかを示す指標となる「耐震等級」が定められています。耐震等級は、1級から3級の3段階に分かれます。

耐震等級1級は、現在の建築基準法で定められている耐震性と同じレベルとされています。現在の建築基準法の定義は、以下の通りです。

- 数百年に1度発生する大地震(東京を想定した場合の震度6から7程度)でも倒壊しない

- 数十年に1度発生する中地震(東京を想定した場合の震度5強程度)でも損傷しない

耐震等級が2級3級と上がるにつれて、耐震性がさらに上がります。マイホームの耐震性能を重視したい人は、免震や制震技術を取り入れた住宅、もしくは耐震等級の高い住宅を検討しましょう。

耐震性能はどうやって決まる?

地震によって発生したエネルギーを、どのように吸収するかによって耐震性能が変わります。

一般的に、耐震性能を決める要素は、以下の4つです。

- 建物の重さ

- 壁の耐力

- 耐震金物

- 床の性能

それぞれの要素について詳しく確認しましょう。

建物の重さ

建物の重さは、耐震性能に大きく影響します。建物の重さは、地震の揺れによる振れ幅に影響するため、倒壊に大きく影響するためです。一般的に、建物が軽ければ軽いほど耐震性能は高くなります。

壁や屋根は、できるだけ軽い建物になるように設計しているかが重要です。

壁の耐力

壁の耐力とは、地震の揺れを吸収し、分散する力をいいます。壁の耐力が高いと、地震の横方向のエネルギーを吸収・分散する力が高くなります。

代表的な耐力壁には、筋交いを使った耐力壁と2×4(ツーバイフォー)の2種類があります。

- 筋交いを使った耐力壁:正方形や長方形の枠組みに補強剤を対角線に引いた方法

- 2×4:2インチ×4インチの枠組みにパネルをかぶせて建物を組み立る方法

耐力壁が高い住宅になるような設計ができるか、よく検討しましょう。

耐震金物

耐震金物の配置状況も、耐震性能を高めるために必要です。建物の接合部分を固定するための金物が適切に配置されていないと、地震によって倒壊するリスクが高まります。

そのため、耐震金物の配置にも注意しましょう。

床の性能

床の耐震性能も重要になります。床に組み込まれている水平構面が地震によってダメージを受けると、建物全体がゆがんでしまい、倒壊するリスクが高くなります。

床の水平構面が強ければ、地震による横揺れで受けるダメージを軽減できます。そのため、床の耐震性能が強くなるように設計しましょう。

耐震性が強い住宅のメリット

耐震性能が強い住宅を選んだ場合の主なメリットは、以下の4つです。

- 大きな地震がきてもそのまま住める

- 住宅ローンの金利優遇が受けられる

- 地震保険の割引きが受けられる

- 売却時に高く売れる可能性がある

それぞれのメリットについて確認しましょう。

大きな地震がきてもそのまま住める

耐震性能が高い住宅であれば、大きな地震が発生しても住宅への被害を最小限に抑えられる可能性が高いです。そのため、そのまま家に住み続けられます。住宅ローンを組んでいる場合、ローンの返済中に住宅が倒壊しても、そのまま住宅ローンは返済する必要があります。

住宅を失ったのに、ローンは支払い続けないといけないリスクが軽減される点がメリットです。

住宅ローンの金利優遇が受けられる

耐震性能が高い住宅は、住宅ローンの金利優遇が受けられます。

住宅支援機構が提供するフラット35では、住宅性能によって適用金利が引き下げられるプランを用意しています。通常よりも金利の優遇が受けられやすい点がメリットです。

地震保険の割引きが受けられる

地震保険の割引きが受けられる点も、耐震性能の高い家を選ぶ場合のメリットです。一般的に、地震保険は火災保険にセットで契約します。その際、耐震性能によって保険料が割引きされます。

耐震等級による割引率は、以下の通りです。

- 耐震等級1級:10%割引

- 耐震等級2級:20%割引

- 耐震等級3級:30%割引

地震による被害が甚大であることから、地震保険料は地域によって少しずつ上昇しています。そのため、少しでも割引を受けて保険料を安くできる点はめりっとだといえるでしょう。

売却時に高く売れる可能性がある

耐震性能が高い家は、資産価値として優れていると判断されるケースが多く、売却時に高く売れる可能性があります。各地で自然災害の発生がクローズアップされて、私たちの防災意識も高まっているため、今後も需要が高まり続けるでしょう。

以上から、売却時に高く売れる可能性がある点がメリットです。

耐震性が強い住宅のデメリット

耐震性能が高い住宅には、デメリットもあります。主なデメリットとしては、以下の3点です。

- 建築コストが高くなる

- 希望の間取りにできない可能性がある

- 事前に希望する必要がある

耐震性能が高い住宅を設計するには、建築材料がかさむため、建築コストが高くなります。また、設計や施工の手間がかかるため、人件費もかさみやすいです。建築費が高くなる点には注意してください。

次に、希望の間取りにできない点にも注意しましょう。耐震性能を高めるためには、建築時にかかる制約をクリアしないといけません。そのため、広さや間取りなどに一定の制約が生じる可能性があります。

自由な設計ができない可能性があるので、間取りにこだわりたい人は注意してください。最後に、事前に耐震性能が高い住宅を建ててもらうように希望する必要があります。後になって耐震性能を上げるように依頼はできません。

必ず依頼の段階で耐震性能の高い住宅になるようにリクエストしましょう。

家を買うとき耐震性能は必要?

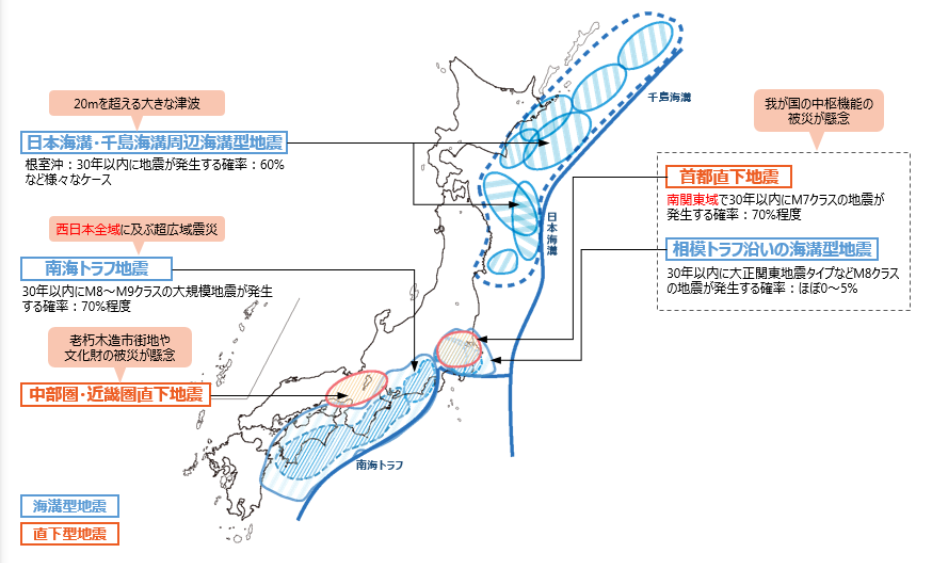

前章までの説明で、耐震性能の高い家を購入することは重要だといえるでしょう。国内では、今後も大規模地震が想定されています。

とはいえ、耐震性能だけに目を向けるだけでなく、住宅はさまざま観点から選ぶ必要があります。住宅購入を検討している人が、物件選びの前に注意しておきたいポイントは以下の2点です。

- 適正な予算に収まるか

- 間取りや広さなど自分の希望に沿う内容になるか

住宅性能の高い家を購入しても問題のない予算か確認しましょう。住宅性能だけにとらわれてしまって、適正予算を超えて住宅を購入すると、将来的にローンを支払えないリスクが高まります。

収入や家族構成、支出の変化も加味しながら将来の収支をシミュレーションして、将来にわたって安心できる適正予算を把握しましょう。

次に、間取りや広さといった自分の希望に沿う内容になるかチェックしてください。住宅性能を重視しすぎて、間取りや生活動線が希望に沿わないと、日常の生活でストレスを感じてしまいます。長く住み続ける家なので、住宅性能以外の部分も観点に入れながら検討しましょう。

耐震性能も家づくりの重要な要素

耐震性能の高い家は、これから地震の被害を受けるリスクを軽減できる効果があります。倒壊や損傷の被害を最小限に抑えるためにも、耐震性能についてはよく検討しておきましょう。

ただし、予算や間取りが希望に見合う内容なのか、総合的にチェックしておく必要があります。自分たちが住みたいイメージとのバランスを考慮しながら検討しましょう。

\ まずは無料でFP相談をしてみる /

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大手保険代理店で9年間、主に個人のライフプランニングを通した顧客の相談を行う。1500件を超えるこれまでの相談経験から、顧客の課題や悩みに幅広く寄り添える独立系のFPを志し活動している。FPとして顧客の相談を行う一方、3つの金融メディアにて社会保障制度や奨学金制度、家計をテーマにした執筆活動も並行して活動中。